心之声:青山绿水的召唤

作为北方人,我却一直神往那“春来江水绿如蓝”的南国水乡,润泽、苍翠、柔美、秀丽的青山绿水总在我的梦中萦绕。我的画便成了一种寻梦的方式——找寻那不停召唤我的美丽的山水魂灵。在黄山、在庐山、在九华、在苏杭、在洞庭……都留有我的足迹,我感怀至深:生机勃勃、优美如画的大自然,为我们筑造的栖息家园竟然如此丽致怡人。

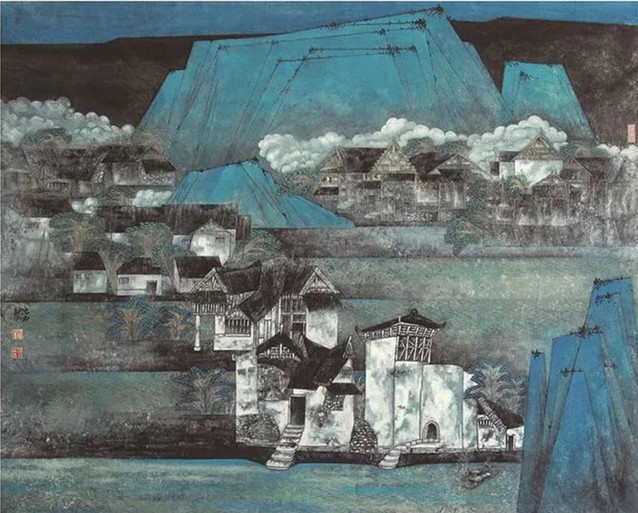

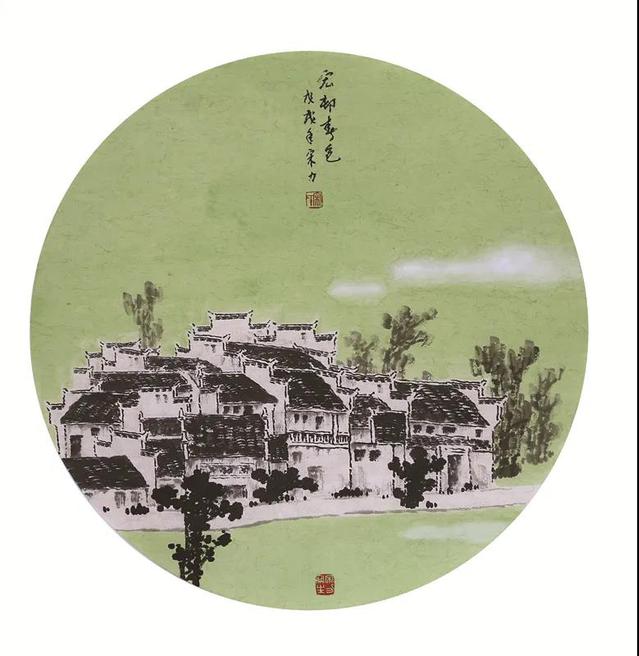

秀江揽胜

正是由于这大自然的绚丽,人类才创造出多姿多彩的艺术。艺术,更象是人类对自我精神家园的一种弥设、寄托和梦想。中国的传统山水画即在“天人合一”的境界里“畅神”,在自然山川的“卧游”中“悦人耳目,愉人性情”。便是在“玄而又玄”的老庄哲学的熏染中,我国早期山水画的整体面貌仍不失其缤纷五彩的艺术追求。山水画的正宗之源为青绿山水,它是一种典型的工笔重彩形式,用呈色稳定、牢固、经久不变的矿物质石青、石绿诸色塑造山川,描绘图画,青绿相映,富丽堂皇。正是它,开辟了我国绘画史上着色山水的先河,为隋唐艺术的辉煌平添了一份夺目的光彩。时誉绘画为“丹青”,可见我们的民族绘画艺术本来就对五彩缤纷的大自然、对青山碧水怀有一片挚爱的热情;其中丝毫没有轻视色彩的审美偏颇,相反地却强调了一种富有视觉冲击力的色彩观念,并且创造了相应的极具生命色彩和精神感召力的绘画语言与画面形式。只是到了宋代以后,由于文人士大夫阶层的参与,水墨写意山水画兴起并一直垄断了画坛,青绿山水才过早地被定格为古典形态而开始了它黯淡千年的隐流发展。

青山·绿水·家园

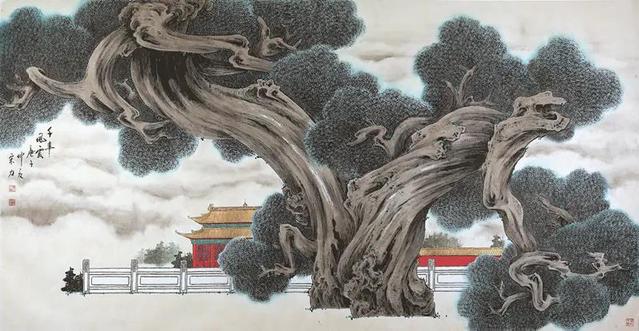

千年风云

古代艺术的山川之梦,醒来睡去,历尽苍桑,千年时空筛漏下的文化精华,仍为我们今天的艺术梦想注施着神秘的启示。新时代的中国是一个日益强大和繁荣、蒸蒸日上的开放的中国,它需要充满生机与活力的艺术形式与之相应,从种种桎梏中解放出来的中华民众,更需要各种新鲜的、五颜六色的绘画作品舒解身心、陶冶情操,面对美好大自然中的青山绿水,人们的视觉追求不应仅仅满足于一片“玄之又玄”的水墨,丰富多彩确当为今日之时代特征!

泰岳朝晖

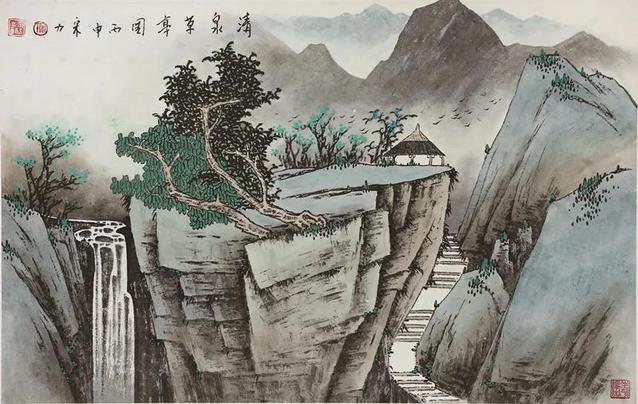

清泉草亭图

我对青绿山水画的浓厚兴趣,一方面是出于对博大精深、辉煌灿烂的古代绘画传统的崇尚和敬仰,另一方面也是出于对时下水墨画过分泛滥与雷同的厌烦;而更直接、更重要的原因则是由于对五彩缤纷的大自然,对生机盎然、隽秀深幽的青山碧水的无限想往和眷恋之情。笔闲时细细想来,总觉得自己与青绿山水之间系有一丝冥冥之缘,它可以细勾慢染而气象万千、娓娓道来而渐入佳境,这似乎正吻合了我与生俱来的秉赋性情。我为自己选择了这种险以远,难以上手而从者寡的艺术田园,耕耘于斯,灌溉于斯。它既不是逸笔草草的情绪发泄,更非不负责任的闲暇游戏,层层积染出的绚丽成为最深邃而动人的收获,此道寂寞苦楚,却也苦中生乐。随着今天工笔画的全面复兴,越来越多的画家在探索山水画的变革和发展的进程中,不免开始回望青绿、呼吁青绿并身体力行地着手“复染”这一既具有古老传统又能适应时代需要的古典山水画样式。我画青绿山水也正在于寻觅工笔重彩语言在山水画中的形式体现,以及传统表现技法于山水画当代发展中的可能性和前瞻性空间。

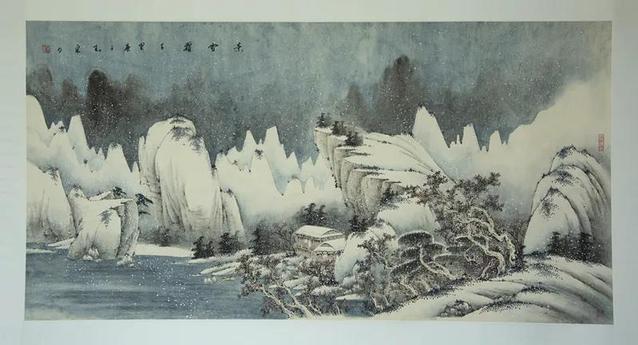

素雪覆千年

我总喜欢用工笔青绿法去描绘江南的水乡风光。青山相拥、绿水为抱,群山叠翠、碧水幽潭的美妙意象,真好象置身仙人梦界;白墙青瓦,袅袅炊烟,亦似步入渊明笔下的桃花园境。自然,“笔墨当随时代”——古代青绿山水的辉煌己逝,而且“古之须眉不能生我之面目,古之肺腹不能入我之腹肠”。美好的梦既离不开对依稀昨天的流连回忆,也少不了对睁睁今日的审思冥想、对茫茫未来的规划、企盼和展望。在历史和现实之间,我没有放却传统,却也不愿一味陈陈相因,现代青绿山水应是对传统绘画语言的梳理、筛剪和变易,对古典绘画形式的充实、增容和演化。留住它用笔用墨的传统神韵,丰富它勾皴染点的技法重叠,改变它位置经营的单调和陈旧,进一步增强它五彩斑斓、艳丽多姿的色彩铺设及朗朗明快的生命气息,用它缤纷的色彩唱出时代新生的颂歌。多彩的世界需要多彩的艺术,它美化着世界也美化了我们的心灵,艺术永远与多彩同在。五彩路,彩虹桥,通往未来处,有一片光明可见。

宏村春色

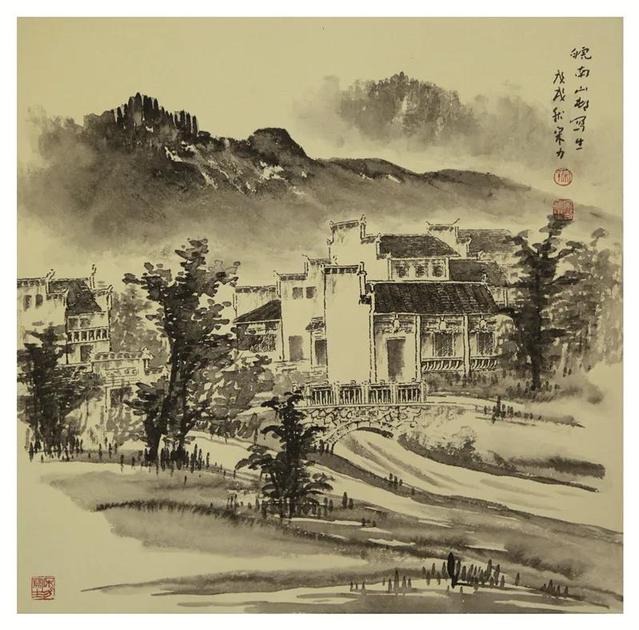

徽乡之夏

这一番心声,是来自远方一抹青山的召唤,是自我心灵深处一个梦的暗示,我要去远方寻觅,寻觅一潭碧水——让自己笔下的这一片青山绿水的画卷圆了我心底那个多彩的梦吧!

屏山小景

皖南山村写生

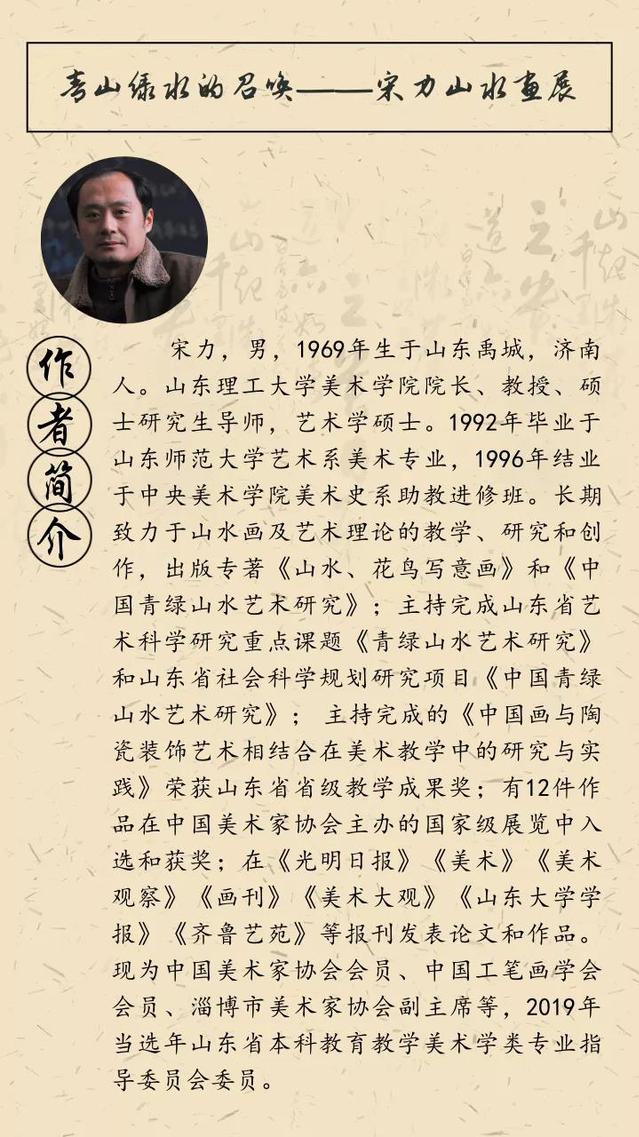

作者简介:

(责任编辑:柴鸿菲)